type

status

date

slug

summary

tags

category

icon

password

1.肿瘤科

危急值报告不是每台电脑上都有报警

项目?

培养时间长

甲状旁腺激素不稳定

- 室间质评检验结果合格,准确度有保证

- 免疫没有质控品,精密度没有办法监测

- 仪器老化,稳定性有点下降

- PTH:分泌呈节律性波动:早晨 6 时浓度最高,午后 4 时浓度最低,在肝脏灭活,经肾脏排出。

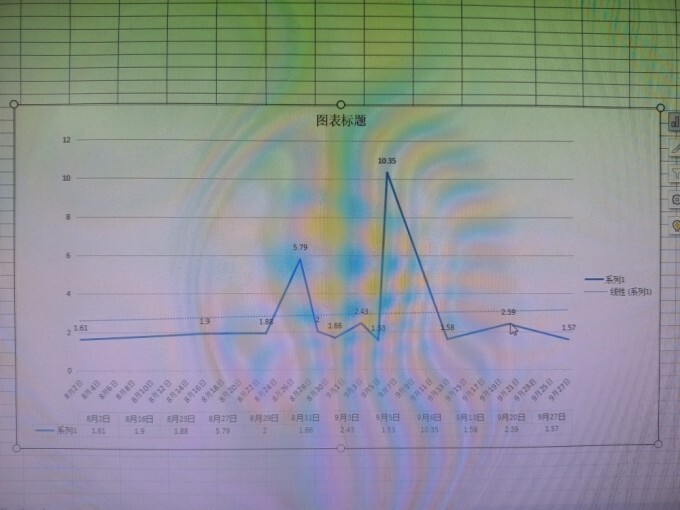

血常规打了升白针,隔一天从wbc从1.53→10多

- 升白针应该使用的是短效升白针:开始注射升白针,近期wbc明显升高,并不是由骨髓新生,而是骨髓中存贮的中心粒细胞入血。

- 病人李云华血常规检测频率不高,无法看到细致的监测

2.内一科

护士站电脑:加入提醒重复打印条码功能,防止项目漏做(血常规、生化—>血常规、血常规(重打))

3.内二科

开展细胞形态学,开展骨髓穿刺

淀粉酶偏差,与临床指征、影响不符合

4.外科

NGS

- 标本量少,不好培养,成本高,开展不现实

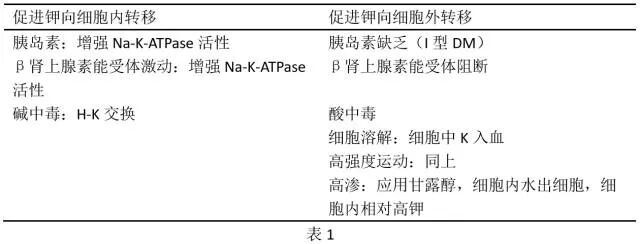

K+离子偏低,病人临床指征(指征的含义值得推敲)正常

1种

- 排除仪器问题:电解质K、Na、Cl,且结果都在控

- 高渗葡萄糖:输注大量高渗糖可致血糖升高而刺激胰岛素分泌,在胰岛素作用下,糖进人细胞内并带入钾,使血钾降低(胰岛素:可活化Na+-K+-ATP酶功能,使细胞摄取K+增多。当与葡萄糖液同时静脉输注时,可使细胞内钾量增加,血钾降低)

- 甘露醇为利尿剂,可引起肾脏失钾。关于红外线疗法,也可以导致低血钾

- 输液补钠:补钠过多致肾小管Na--K交换加强,钾排除增多。当然,这也不排除细胞外液受稀释导致的低血钾。

- 是否是:糖皮质激素(泼尼松)导致的低血钾

- 或者病人的耐受程度不一样

综上,各个患者低血钾的临床症状并不体现出来,且也是正常进食,很大一部分原因是钾进入细胞内,或者经肾脏排出部分,或有细胞外液的稀释作用。肾脏失钾如能做24小时尿钾检查,便可更好的确认原因。

2种

钾摄入不足

见于长期饥饿、低能量饮食、吸收障碍等情况。

由于正常饮食中的含钾量远高出机体维持钾平衡需要量,短期单纯饮食摄入不足一般不会引起低钾血症的。

钾排出过多

可以排钾的通道有肾脏、胃肠道、皮肤。临床上常分为肾性失钾、非肾性失钾。比较好明确的是非肾性失钾。

1、非肾性丢失

经胃肠道丢失见于严重腹泻、呕吐、胃液引流、造瘘引起的肠液丢失。除K+直接丢失外,上述因素可引起继发性醛固酮分泌增加,导致尿钾的排出增多。因小肠液为碱性,故多伴有代谢性酸中毒。此外,过多出汗、皮肤大面积烧伤、长期高温作业随汗液排出未补充、维持性腹膜透析患者腹透液失钾,也可引起低钾血症。

2、肾性丢失

①利尿:利尿剂(噻嗪类、呋塞米)、渗透性利尿(糖尿、甘露醇)。

糖尿病酮症酸中毒时高血糖引起渗透性利尿作用以及大量带负电荷的酮体从尿液中排出内促进了尿钾的排出。在酸中毒早期由于细胞内外钾重新分布,低血钾可不明显。如果用胰岛素或碱性药物治疗时未予补钾,则可引起严重甚至致命性低血钾。

②盐皮质激素(或类盐皮质激素)作用增强:如原发性醛固酮增多症、继发性醛固酮增多症、库欣综合征、先天性肾上腺增生症、11β类固醇脱氢酶缺陷等。

③肾小管疾病:Liddle综合征、Bartter综合征、Gitelman综合征均为先天性肾小管疾病;肾小管酸中毒、Fancoin综合征可为原发性或继发性。

分布异常(K+进入细胞内过多)

1、代谢性碱中毒时细胞内H+转移到细胞外,促进K+进入细胞内。

2、低钾性周期性瘫痪(包括甲状腺毒症性),常于进食大量碳水化合物运动和应激时发作,能促使钾离子转入细胞内的因素。

3、注射胰岛素、大量葡萄糖也能促使钾离子转入细胞内。如10单位胰岛素加葡萄糖50克,可降低血钾0.6-1.2mmol/L。

4、意外的或诱导的低体温可使K+进入细胞内。

5、血细胞生成过快时新生细胞摄取钾明显增加可引起低钾血症,常见于粒细胞集落刺激因子治疗粒细胞减少症或应用叶酸和维生素B12治疗巨幼红细胞性贫血等情况。

血液形态学

5.外一科

血培养瓶效期(已经变好)

收取标本的时间从10:30→6.30,导致一些病人因为用药前因素、不配合因素而导致不能及时收取,导致病人自己送标本、检验结果不及时

6.外二科

精液常规:仪器新设备

微生物报告模式

培养时间长

7.骨科

输血审核、心肌酶、心梗、HIV希望进一步快点

革兰阳性菌检测不了———>没鉴定卡

输血用不上血

指导临床微生物标本采集规范

闭合标本,手术室消毒开创,脓液中检出多种菌

内源性感染病灶的分泌物多以多种细菌混合存在,且以革兰氏阴性杆菌为主

8.产科

输血审核为什么要打电话

- 打电话的目的:确认是否输血

- 现在阶段没有输血预约制度,无法。不清楚是备血、输血,因此加入提醒功能也是以一种模糊胡的方式

乙肝梅毒:结果要有变化箭头、阴阳性、+号等

9.儿科

标本退回的信息,应推送到各自负责科室

10.ICU

接电话,不及时(7:00-8:00);随身电话换成随身手机,这样在微生物室信号好点

瑞美时间不一样,导致结果不能及时,收取——>刷新

糖化血红蛋白

糖化血红蛋白(GHb)是血液中葡萄糖分子和血红蛋白A组分的某些特殊部位,在红细胞内经缓慢而不可逆的非酶促反应,最后形成HbA1c酮胺化合物。Hb中的HbA1占97 %, HbA2为2.5 %,HbF仅占0.5 %。其中HbA1又可分为HbA1a1、HbA1a2、HbA1b和HbA1c,HbA1c作为GHb的一种亚型,是最具特征的成分。其中一个β链N端缬氨酸与葡萄糖进行的缓慢的、连续、不可逆的非酶促反应,HbA1c占据了这三个组份中的极大部分。HbA1c在红细胞内的合成进程是连续缓慢进行的,合成产物是不可逆的,不会流出细胞外,合成的周期贯彻于红细胞平均寿命(120天左右)的全过程,在红细胞死亡前,HbA1c的含量已保持了相对稳定,在红细胞平均寿命一半时段中所测得的平均血糖值与HbA1c最吻合。因此HbA1c高低可客观反映近1-2个月内的血糖平均水平和糖代谢的总体情况,较空腹血糖和口服糖耐量有独特的优越性。

国外已将HbA1c监测作为糖尿病疗效判定和调整治疗方案的“金指标”。糖化血红蛋白的增高对人体的影响是多方面的,它可改变红细胞对氧的亲和力,使组织与细胞缺氧,加速心脑血管并发症的形成。若眼睛内的晶体被糖化,可引发白内障。糖化血红蛋白可引起肾小球基底膜增厚,诱发糖尿病肾病。糖化血红蛋白还可以引起血脂和血黏度增高,是心脑血管病发生的重要因素。

可将HbA1c≥6.5%作为糖尿病的补充诊断标准

1.红细胞寿命(主要因素):若红细胞寿命延长,就会增加葡萄糖和血红蛋白接触的时间,引起HbA1c水平升高。

细胞寿命缩短,导致糖化血红蛋白形成的时间也相对应缩短,由此测定的结果就会受到影响。所以当某些基础疾病存在继发性溶血现象,可使糖化血红蛋白测得值偏低,如肝硬化、脾肿大、糖尿病性肾病患者的EPO治疗以及极度贫血患者的输血治疗后等

另外,如脾切除术后、缺铁性贫血、再生障碍性贫血等导致红细胞寿命延长的疾病会使结果偏高。

2.如果患者患有贫血,其HbA1c水平则会降低,但这不意味着其血糖水平达标,此时一定要以空腹及餐后血糖水平为准(轻度贫血没有统计学意义)

3.尿素的影响

急慢性肾功能不全患者的血尿素氮明显升高,尿素分解产生过量的氰酸盐,导致 N-末端缬氨酸残基氨甲酰化形成稳定的氨甲酰化血红蛋白(caHb)。而 caHb 与 HbA1c 的等电点相似,对采用基于电荷原理检测 HbA1c 的方法如离子交换高压液相色谱法(HPLC)和电泳法形成干扰,造成 HbA1c 结果假性偏高。免疫比浊法和亲和层析法的仪器不受尿毒症患者血中氨基甲酰血红蛋白的影响 [2]。

4.糖化血红蛋白的浓度和平均血糖水平呈正相关,餐后 2 h 血糖和餐后最高血糖水平越高,糖化血红蛋白的浓度越高。

5.妊娠糖尿病患者,其红细胞寿命缩短,HbA1c也不能反映患者的血糖控制情况,因此HbA1c不能作为妊娠女性的糖尿病诊断及血糖控制标准。

孕妇作为特殊人群,由于孕期体内一系列激素水平变化,会引起体内内分泌和代谢的变化,妊娠前无糖尿病的女性,也可能出现血糖增高的情况。

在妊娠初期,糖化血红蛋白不能真实地反映血糖水平,因为红细胞寿命由约 120 d 减少到 90 d 左右,同时促红细胞生成素产生增加。糖化血红蛋白值在孕 12~16 周进一步降低,直到孕 20~24 周停止。糖化血红蛋白水平在妊娠 9 个月又重新开始升高,孕后期随着胎儿营养需求增加,常伴有孕妇低色素性贫血,低色素性贫血会影响妊娠期妇女糖化血红蛋白水平,引起糖化血红蛋白水平增高。采用 OGTT 试验可以用来孕妇糖尿病的筛查和诊断

6.年龄与种族及地域:随着年龄的增加,HbA1c也会有所增加。一般30岁年龄以上,年龄每增加10年,HbA1c水平增加0.1%,因此年纪大的人HbA1c水平会高一点。高原缺氧会使得血红蛋白含量改变

7.血红蛋白变异体的影响

离子交换高压液相色谱法和毛细管电泳法有助于识别血红蛋白变异体,有报导离子交换高压液相色谱法法对变异体的识别率为 43.3%,毛细管电泳法法对变异体的识别率为 100%

8.药物也会影响HbA1c水平,如维生素C和E——>抑制糖基化

大剂量的乙酰水杨酸盐、促红细胞生成素、抗逆转录病毒的药物、利巴韦林等药物——>红细胞寿命缩短。

但是在以下情况下只能根据静脉血浆葡萄糖水平诊断糖尿病:镰状细胞病、妊娠(中、晚期)、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症、艾滋病、血液透析、近期失血或输血、促红细胞生成素治疗等

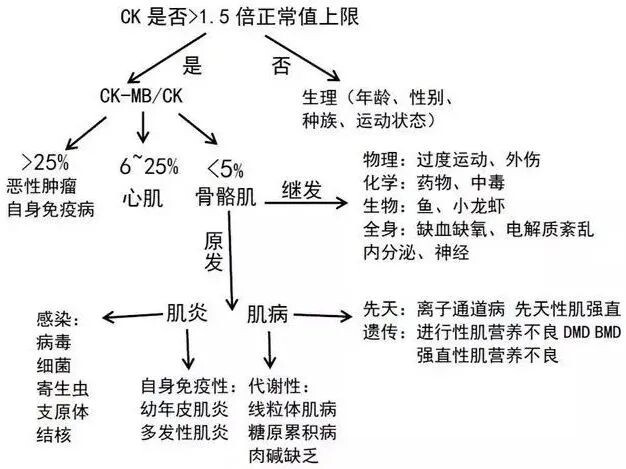

CK升高

简单:肌酸激酶(creatine kinase,CK)也称为肌酸磷酸激酶(CPK),主要存在于细胞质和胞质内线粒体中,是参与机体能量代谢的一种酶,根据其同工酶组成不同,可分为三种:CK-MM(主要存在骨骼肌)、CK-MB(主要存在心肌)和CK-BB(少量存在于脑组织)

理论上,凡是引起肌细胞膜通透性改变和/或细胞损伤的因素均能导致CK漏出细胞外,而引起血清CK升高,大于正常值上限的1.5倍具有明显的临床意义,在诊断CK升高后,再根据CK-MB与CK比值来判断CK的组织来源并推断可能的原因,一般血清CK-MB/CK ≥ 6%是心肌损伤的特异性指标;而当CK-MB/CK > 25% 时,应注意自身免疫性疾病及肿瘤的可能;CK-MB < 5%,常见于骨骼肌病变。

肌肉性的:

继发性

- 物理性:过度运动(肌痛、乏力,肌红蛋白尿、高钾血症、急性肾衰等横纹肌溶解症状);创伤(如挤压伤)、烧伤、手术、肌肉注射、肌电图检查等可直接引起肌肉损伤从而引起CK轻度升高

- 化学性的:最常见于他汀类药物引起,此外抗精神药物如氯氮平,伏立康唑等,乙醇、吗啡、苯酚、有机磷、一氧化碳中毒等均可引起肌肉损伤继而出现血清CK升高

- 生化:最常见于横纹肌溶解,临床表现为摄食鱼 24 小时内横纹肌溶解突然发作,伴随肌肉触痛、僵硬、酱油尿等。

- 全身性及其他系统疾病:缺血、缺氧以及休克,电解质紊乱如低钠、低钾、低磷等全身疾病可使肌肉组织内环境破坏,造成细胞损伤或膜通透性增加而引起CK升高;内分泌疾病如甲亢、甲减及甲旁亢均可引起CK升高。但此类疾病CK升高程度不重,常伴有内分泌相应疾病表现。此外,文献已报道其他系统病变如惊厥持续状态、脊髓灰质炎、婴儿型脊髓性肌萎缩症、吉兰-巴雷综合征、慢性炎性脱髓鞘性多神经病、重型肌无力等神经系统疾病可伴有血清CK轻度升高,肌电图检查易于与原发肌肉疾病相鉴别。此外,心、肾疾病、恶性肿瘤也可引起CK升高。